麻酔科の研究領域

麻酔科の研究は多岐に渡っていますが、一般的に以下の2つに大別できます。

1. 侵襲時の病態生理やその際の臓器保護法といった臨床的研究

たとえばショックなどは通常の臨床の場ではなかなか遭遇できない病態ですが、これらの病態生理や治療法を、動物実験のみならず、直接臨床の現場でも研究できることが特長の一つです。このような急性期には、薬物など治療への反応もダイナミックに変動します。 すなわち私達の臨床の場は、活きた臨床生理、臨床薬理、そして急性期内科学の場でもあります。

また、全身のあらゆる臓器を対象とできる事も特長の一つです。例えば心肺脳蘇生というように、当然心臓の蘇生の後に脳を蘇生する事が重要となります。 心蘇生に有効なある方法が、脳にはどのような影響を与えるか、このようなアプローチができるのも 全身管理を得意とする麻酔科ならではと考えます。

2. 生命の根源にせまる基礎的な研究

具体的に言えば、全身麻酔の機序を介した意識についての研究や、疼痛や呼吸のメカニズムといった研究です。 吸入麻酔薬の機序を解明できればノーベル賞級の発見と言われています。 また、アメリカでは2000年からの10年を「Decade of Pain Control and Research」と称し、疼痛研究に全力が注がれてきました。

その他として、コンピュータや機械の好きな人も麻酔科向きかもしれません。生体情報をどのように得て、それをコンピュータでどのように処理するか、 またそういったシミュレーションモデルをどのようにつくるか、学会でも常に活発な議論がかわされています。

また、北大には、世界的な研究室が、医学部(医学研究科)のみならず、各学部・研究科に数多くあります。これらの、施設と共同研究が自由にできるのも、全国有数の総合大学の一つという利点でしょう。

若い頃ほど、新しくかつ柔軟な研究の発想ができるということは、多くの偉大な研究者の例を見ても自明です。

当教室では、既存の研究にとらわれず、このような新しい芽を伸ばすことにも、最大限の力を注いでいきます!

当教室での研究

1. 臨床研究

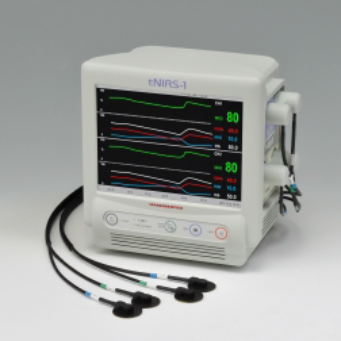

1 周術期の脳循環研究

最新の近赤外分光計等の機器を使用し、麻酔や手術時の脳循環研究を、森本教授を中心に取り組んでいます。その成果は、J Clin Anesth、J Anesth、J Clin Monit Comput, J Endourology、Pediatric Cardiologyなどに掲載されています。

最新の近赤外分光計等の機器を使用し、麻酔や手術時の脳循環研究を、森本教授を中心に取り組んでいます。その成果は、J Clin Anesth、J Anesth、J Clin Monit Comput, J Endourology、Pediatric Cardiologyなどに掲載されています。

2 末梢神経ブロックの研究

相川助教を中心に、M-TAPAなどの新しいブロックの有効性に挑戦し、その最近の成果は、J Clin Anesth、J Anesth 、Reg Anesth Pain Medなどに掲載されています。

3 小児気道確保に関する研究

打浪助教、藤田講師を中心に、小児での特にビデオ喉頭鏡の有効性を検討しています。その成果は、J Anesthなどに掲載され始めています。

4 大手術後の全身管理の研究

ICUでは、水野谷助教を中心に、大手術後の全身管理の研究に取り組み、その最近の成果はJ Clin Monit ComputやHPBなどに掲載されています。また、ICUでは、グリコチェックという最新鋭の機器を使用し、グリコカリックスの研究を開始しております。

5 その他

藤田講師を中心に、非侵襲のスパイログラムの開発、またAI研究などにも取り組み始めています。また大学院生を中心に、側弯症での麻酔管理、高気圧酸素治療の有効性などの研究が進められています。

このように、手術室のみならず、ICU、痛み治療、高気圧酸素治療等にまたがり、侵襲制御医学の広い分野で、臨床研究を展開しております。

最近の前向き臨床研究をここ(PDF:154KB)に掲載します。

当科で行っている臨床研究の情報公開についてこちらに掲載します。

2.基礎研究

20世紀後半は、麻酔薬に脳保護効果があるのではということで、当教室も含め世界的に研究が進められました。しかし、「ヒトでは?」となると現在では否定的な意見の方が有力なようです。一方、21世紀に入り、むしろ麻酔薬に神経毒性があるのではないかということが世界的な注目を集めています。特に「赤ん坊の脳に悪いのでは」というのと「高齢者を中心に術後の認知機能障害の原因になるのでは」という2つが大きなトピックスとなっています。

20世紀後半は、麻酔薬に脳保護効果があるのではということで、当教室も含め世界的に研究が進められました。しかし、「ヒトでは?」となると現在では否定的な意見の方が有力なようです。一方、21世紀に入り、むしろ麻酔薬に神経毒性があるのではないかということが世界的な注目を集めています。特に「赤ん坊の脳に悪いのでは」というのと「高齢者を中心に術後の認知機能障害の原因になるのでは」という2つが大きなトピックスとなっています。

当教室では、特に前者について、10数年以上前から動物実験に取り組んできました。その成果は、Anesthesia & Analgesia, Brain Research, Pediatric Anesthesiaなどの海外一流誌にすでに掲載されています。後者の認知機能障害についての知見も併せ、2017年に日本のこの分野のexpertsたちと「Anesthesia and Neurotoxicity」(http://www.springer.com/gp/book/9784431556237)という英文教科書を上梓しました。

最近、術後の認知機能障害は麻酔薬よりむしろ手術侵襲自体が大きな影響を与えることがが示唆されています。またICU領域でも、敗血症に伴う脳障害が注目されています。この原因として、神経炎症の関与が指摘されています。 「「末梢での侵襲が、どうして中枢神経の免疫に影響を及ぼすか、またどういう機序で脳障害を起こすか」、このテーマについて、当教室でも干野講師を中心に研究に着手し、ShockやFront Aging Neurosci誌などの一流雑誌にその成果が掲載されています。また、日本麻酔科学会で優秀演題賞(2019)、日本神経麻酔集中治療医学会で最優秀演題賞(2020)、日本神経麻酔集中治療学会学術賞(2022)を受賞しました。

「「末梢での侵襲が、どうして中枢神経の免疫に影響を及ぼすか、またどういう機序で脳障害を起こすか」、このテーマについて、当教室でも干野講師を中心に研究に着手し、ShockやFront Aging Neurosci誌などの一流雑誌にその成果が掲載されています。また、日本麻酔科学会で優秀演題賞(2019)、日本神経麻酔集中治療医学会で最優秀演題賞(2020)、日本神経麻酔集中治療学会学術賞(2022)を受賞しました。